Reincarnazioni di Van Gogh

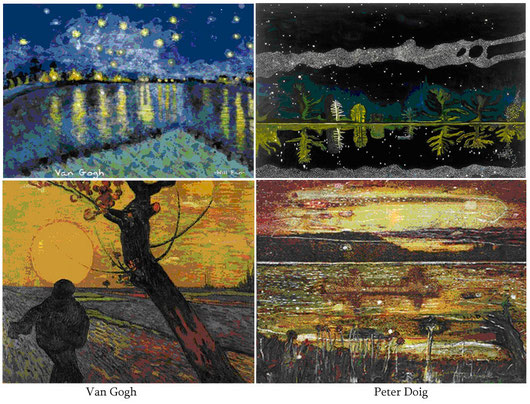

Nel 2012, anno in cui sto scrivendo, al mondo sono vive e operanti due persone che potrebbero essere dirette filiazioni spirituali di Van Gogh. Li ho accostati all’immagine centrale di Vincent per sottolinearne anche la somiglianza fisica. Quello a sinistra è Peter Doig, è considerato da molti il più grande pittore contemporaneo, così come Vincent è considerato uno tra i pittori più importanti e significativi dell’era moderna.

Van Gogh è amatissimo non solo per la sua strabiliante pittura ma anche per la sua parabola umana appassionata, tragica, e per il calvario di povertà e di incomprensione che lo ha accompagnato fino alla morte per amore della sua pittura.

Mi piace pensare che un secolo dopo si sia reincarnato e finalmente abbia preso una rivincita su quel mondo che l’ha rifiutato e lasciato morire come un mendicante ai margini della strada.

Le opere di Peter Doig sono quelle che hanno raggiunto le quotazioni di vendita più alte mai registrate prima d’ora: la sua White Canoe ne detiene attualmente il record.

Prima di parlare del filo conduttore che lega l’opera dei due pittori per un attimo vi invito a soffermarvi sulla fisionomia di Peter Doig, considerare l’ovale del viso, la fronte spaziosa, le bozze frontali pronunciate, il naso rilevante, la bocca piccola, e la tricologia ispida e malcurata. E poi lo sguardo, mentre un occhio fissa un oggetto l’altro cerca già una porzione di cielo più in alto dove collocarlo. Uno sguardo leggermente folle, come si dice: nel mondo ma non del mondo, non completamente.

Il terzo personaggio è a noi italiani molto più noto, è il giornalista scrittore e saggista Giordano Bruno Guerri. Anche in questo caso la somiglianza col tipo umano Van Gogh è notevole. Però il suo sguardo è più fermo, diretto, indagatore.

Giordano Bruno Guerri ha scritto una biografia magnifica su Vincent Van Gogh e credo che l’abbia compreso meglio di chiunque altro, ho trovato nella sua trattazione un elemento che amo molto negli scrittori, e che ricordavo nell’introduzione di questo blog a proposito di Jung e della Yourcenar: lo sguardo lucido, preciso ma al tempo stesso amorevole ed empatico.

Guerri non fa un agiografia di Van Gogh, ce lo presenta nella sua povertà di emarginato, per quello che era, goffo, rabbioso, testardo, ingenuo, geloso, intrattabile, ma nello stesso tempo riesce a far emergere il gigante che fu, sia dal punto di vista artistico che umano. Un gigante che è stato gettato nella polvere da un popolo di lillipuziani, quali erano per la maggior parte i suoi contemporanei:

Molte sue tele che erano state cedute come pigione della locanda in cui viveva furono usate per accendere il camino, altre come tiro a segno a sassate da ragazzini del villaggio e non vendette mai un quadro. (In realtà per un periodo non riuscì a venderli ma quando qualche mercante iniziò a interessarsi ai suoi lavori, anche perché l’impressionismo aveva fatto ormai breccia, fu lui a non volerli più vendere pensando che sarebbero ulteriormente cresciuti di valore).

Poi come tutti sanno, ironia della sorte ha voluto che a distanza di un secolo o poco più quelle tele sono state contese nelle più prestigiose aste del mondo per quote stellari.

Ho visitato il Museo Van Gogh di Amsterdaam nel 1987, non amavo in particolar modo la sua pittura, conosciuta per lo più attraverso le riproduzioni stampate, ma ovviamente la visione diretta delle opere mi ha fatto ricredere.

Il museo è (credo lo sia ancora) organizzato in ordine cronologico in questo modo:

al piano terreno ci sono i quadri degli esordi, il periodo olandese, quello per intenderci dei mangiatori di patate, i dipinti sono quasi monocromatici, le variazioni di valore sono minime, i colori tendenti per lo più al bruno, è una pittura ispirata da Millet ma più terrosa, forte, spesso crepuscolare.

Al primo piano, sono collocati i quadri del periodo impressionista, nell’86 Van Gogh si trasferisce in Francia e qui il cambiamento è radicale, la pennellata assume una fitta ritmicità mentre il giardino della sua tavolozza esplode di colori e di luce, Van Gogh diventa quasi improvvisamente e a pieno titolo un pittore impressionista.

All’ultimo piano la sua pittura assume definitivamente un tocco personale e inconfondibile: le due esperienza precedenti convergono in una sola: la pennellata diventa meno serrata, meno fitta ma più carica di colore e più modellata, non più briciola di luce ma segmento, vettore di un movimento:

E’ come se Vincent recuperasse la forza un po’ primitiva degli esordi e la sposasse alla capacità di trattare il colore e la luce acquisita dall’impressionismo

La collocazione delle opere su piani sovrapposti nel Museo Van Gogh è quanto mai corretta perché il suo percorso artistico è davvero una rappresentazione per così dire, della direzione per aspera ad astra: dal basso verso l’alto, dai colori della terra alle stelle roteanti, dalla pittura naturalistica dell’ottocento ad una pittura che esplode come un fuoco d'artificio per annunciare la nuova epoca. Si spalancano le porte dell’espressione, è l’occhio interno quello che sale in cattedra, il paesaggio è perturbato, filtrato, reso unico dal terremoto di un’interiorità liberata da ogni catena.

Il salto è dall’ oggettività retinica dell’impressionismo al tumultuoso affermarsi di una soggettività imbizzarrita, psicotica e senza più freni.

Quando mi sono trovato al cospetto dell’ultima serie di quadri, posta nelle ultime sale non sapevo quasi nulla della sua vita, ma quelle opere finali mi hanno raccontato in modo chiaro cosa gli era successo. L’albero ritratto nell’ospedale di St.Remy é una scarica elettrica, non ha più nulla di naturalistico, è una pura proiezione (paranoico-critica direbbe forse Dalì) e anche i colori non hanno più niente a che fare con la metodica ricerca dei complementari propria dell’impressionismo.

Dunque era successo, la pazzia aveva preso il comando della sua vita e adesso lavorava sulla tela. Poi il dott. Gachet, tutto curvo, inclinato come se stesse affondando nel tavolo mentre fuma la pipa: quel vaporetto che doveva portarlo fuori dalle tempeste si stava a sua volta inabissando.

Sappiamo che Vincent aveva bisogno di ormeggi, ma a parte Gachet, che non sapeva che pesci pigliare, quello che più gravemente gli venne a mancare fu legato alla notizia del matrimonio del fratello, l’amato Theo, il suo più caro amico, il suo angelo custode, colui che aveva sempre rappresentato l’unico contatto con il mondo reale fatto di quel poco cibo, di quelle misere locande ma anche e soprattutto di tele colori e pennelli.

E in quest’ultima parata di quadri ecco che accanto a soggetti campestri, che ancora risentono della lezione impressionista appaiono altri quadri più tormentati, tellurici, in cui l’interiorità emerge con più forza della visione oggettiva e le si sovrappone distorcendola

E infine il giallo, che entra prepotentemente non più come distese di frumento dorato ma un giallo non più colore, ma soggetto esso stesso, giallo da macchia solare, da faro abbagliante.

E infine l’ultimo quadro, con i corvi che fuggono come se un colpo pistola li avesse spaventati, quei corvi che nell’organizzazione del quadro, allo stesso tempo, formano le ali di un sipario nero che si sta chiudendo sul cielo.

Ma è il quadro che si intitola notte stellata che forse ha più colpito l’immaginazione degli ammiratori di Van Gogh, in questo quadro alcuni ritengono secondo me giustamente, che sia l’opera più compiuta, più rivoluzionaria, forse il punto di arrivo di tutta la sua ricerca.

Ma io sono soprattutto con coloro che vedono questo quadro come la testimonianza di una rivelazione: la natura, da lui tanto amata, tanto inseguita e corteggiata nei suoi segreti atmosferici, luminosi, germinativi, improvvisamente decide di concedersi e come un amante che cede ad un così grande fervore, gli dona la visione della sua nudità:quella notte l’universo gli si rivela: é vortice, danza, onda, movimento incessante, flusso, mutazione. E così lui lo ritrae.

Come reggere da soli, a fine ottocento una rivelazione così sconvolgente? Oggi a distanza di oltre un secolo, 130 anni circa da quel 1890, iniziamo a fatica a considerare l’idea che la realtà materiale è vibrazione, che la consistenza dei corpi è data da campi di forza, dove le forme sono fisse solo per un sistema percettivo codificato.

Forse allora quelli che lo deridevano perché era pazzo avevano ragione, pazzo lo era davvero, e oscillava ormai senza più scampo tra l’infatuazione per la nuova visione del cosmo e della realtà costruita su onde e piani mobili (campi, villaggi, fiumi, montagne, tutto finiva nel tobooga) e il desiderio di tornare a vedere le forme fisse come tutti gli altri, così magari la smettevano di trattarlo come lo scemo del villaggio e di tirargli i sassi quando passava per strada.

La sua soggettività si era allontanata troppo dal mondo, la natura aveva creduto di fargli un dono e invece l’aveva perduto. Così Van Gogh muore. Si spara in pancia credendo di spararsi al cuore, sbaglia, lo portano a letto nella locanda dove alloggiava, non sanno come soccorrerlo, lui fa in tempo a parlare col fratello, fa alcune amare considerazioni, poi si spegne.

Non aveva neanche quarant’anni. Ma cento anni dopo, come in una fiaba, ecco che nasce un bimbo che diverrà un grande pittore, che dipingerà come lui, che rivelerà l’essenza di vibrazione incessante della realtà fenomenica, che saprà sollevare uno ad uno i veli che coprono il paesaggio, indagarne la stratificazione e raccontarcela, e soprattutto saprà vedere dove l’occhio umano non arriva ma solo l’uomo nella sua interezza, nella partecipation mistique e che sarà accolto, acclamato e riconosciuto come uno dei più grandi: Peter Doig.

Pittura e dintorni

Pittura e dintorni